清閑寺窯について

About Seikanji-gama

- 技法

- 工房

- 歴代

- 歴史

技法

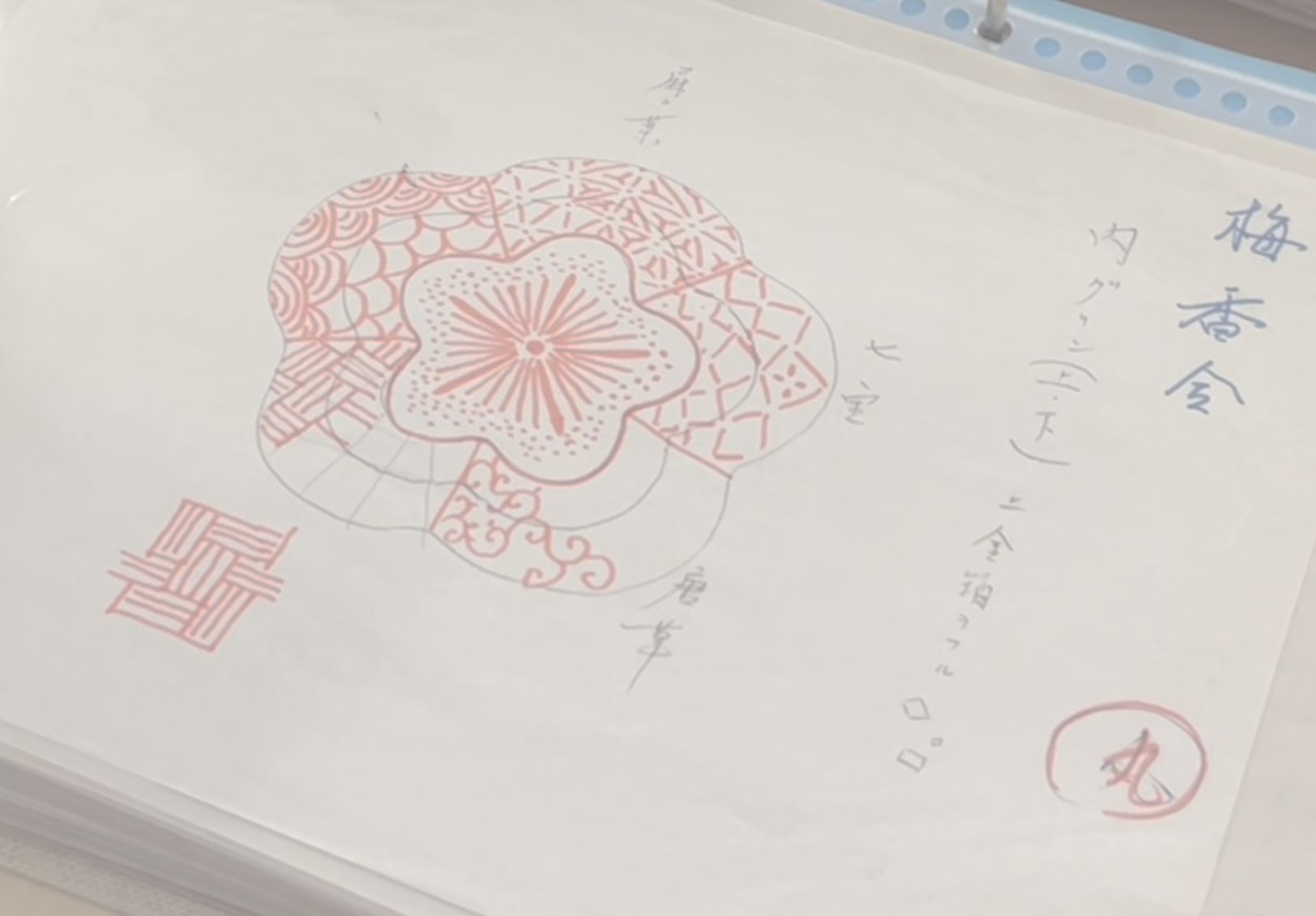

清閑寺窯の作品は、仁清・古清水の流れを継承し、

京焼の伝統とする重厚な造形美と典麗優美な桃山文化の色彩美を併せ持ち、

現在の作風に至りました。

繊細に盛り上げられた和絵具と、

時に厳かに、時に可愛らしく描かれる、花鳥風月を表現した色絵たち。

何度も絵付けを重ね、窯入れを重ねることで、

他に類のない繊細さと立体感のある仕上がりが生まれます。

工房

清水寺のお膝下、茶碗坂に位置する清閑寺窯の工房。

歴史深い賑やかな表通りから工房へと足を踏み入れると、

職人たちが筆を操る凛とした空気が広がります。

歴代の当主たちが絵筆を振るい、図案を考えた土地で、

今も作品が作り続けられています。

歴代

-

初代杉田菊次郎

-

二代杉田龍斎

-

三代杉田祥平

-

四代杉田祥平

-

五代杉田眞龍

歴史

清閑寺窯の発祥は、安土桃山から江戸初期にかけ、

京都東山の清閑寺のお寺で使用する器を作陶する御庭焼として始まったとされています。

戦火や時代の移ろいのなか、一度は衰退しましたが、

明治初期に旧伯爵・清閑寺家のご支援の元、杉田家の初代菊次郎によって再興され

現在の清閑寺窯の姿が育まれていきました。